| Sendeanlagen in Österreich |

Richtfunk in Österreich

Erste Weststrecke und Südstrecke

Als nach 1945 das Fernsehen und der UKW-Rundfunk eine stürmische Entwicklung nahmen, wurde es notwendig, zur Versorgung der Sendeanlagen entsprechend breitbandige Übertragungsmöglichkeiten zu schaffen. Die bestehenden Fernkabel waren weder qualitativ noch quantitativ dazu geeignet. Somit war es zur damaligen Zeit nur durch die Richtfunktechnik möglich, entsprechend schnell Übertragungskapazitäten einzurichten. Darüber hinaus bot die Richtfunktechnik die Gelegenheit, dringend benötigte Leitungskapazitäten im Ferntelefonverkehr zu schaffen. Weiters wurden auch die Bedürfnisse der Zivilluftfahrt und der Landesverteidigung berücksichtigt.

Bereits 1950 begannen die Planungen für ein Richtfunknetz, dass alle Landeshauptstätte mit Wien verbinden sollte. Zur Versorgung der UKW-Sendeanlagen wurde ein System geschaffen, dass die Übertragung von 3 UKW-Programmen in einer Bandbreite von 30 bis 15.000 Hz im Frequenzband 2060 bis 2300 MHz ermöglichte. Am 28. Februar 1955 begann der Versuchsbetrieb auf einem Rundfunkkanal zwischen Graz-Schöckl und Klagenfurt-Pyramidenkogel. Am 15. März 1956 konnte schließlich der Betrieb mit 3 Rundfunkkanälen auf den Strecken Wien-Salzburg-Innsbruck und Wien-Klagenfurt aufgenommen werden.

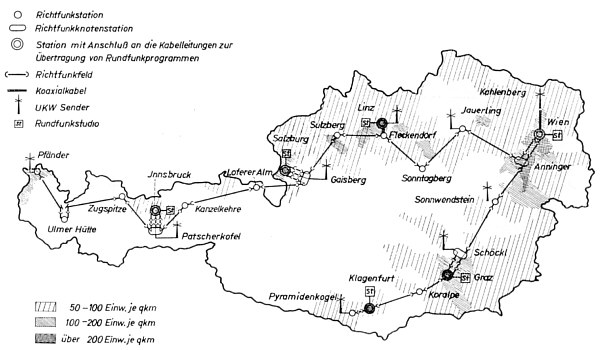

Richtfunknetz für den UKW-Rundfunk 1959.

Für die Fernsehversorgung war ein System vorgesehen, dass im 4 GHz-Band arbeitete und pro System wahlweise ein Fernsehprogramm oder 600 Fernsprechkanäle übertragen konnten. Das 4 GHz-System war von Anfang an so ausgelegt, dass auf der gleichen Strecke je Richtung bis zu 6 parallele Richtfunksysteme in einem Band von 3800 bis 4200 MHz eingerichtet werden konnten. Interessant ist, dass anfänglich nur das Bildsignal über Richtfunk übertragen wurde, der Begleitton aber über ein Koaxialkabelnetz zu den Sendeanlagen gelangte.

Da mit dem 4 GHz-System technisches Neuland betreten wurden, war die Planung langwierig. Sie musste zudem international koordiniert werden. Daher errichtete man für das am 1. August 1955 offiziell begonnene Fernsehprogramm in den 5 Monaten zuvor provisorische Richtfunkstrecken zur Versorgung der ersten Fernsehsender Linz-Freinberg, Salzburg-Gaisberg und Graz-Schöckl von Wien-Kahlenberg aus, wobei allerdings großteils auf die bereits in Aufbau befindlichen Anlagen für das Richtfunksystem zur Versorgung der UKW-Sender zurück gegriffen werden konnte. Dabei kam auf der Strecke Wien-Salzburg ein 2 GHz-System zum Einsatz, während Graz-Schöckl anfänglich ab der Station Sonnwendstein über eine VHF-Verbindung versorgt wurde.

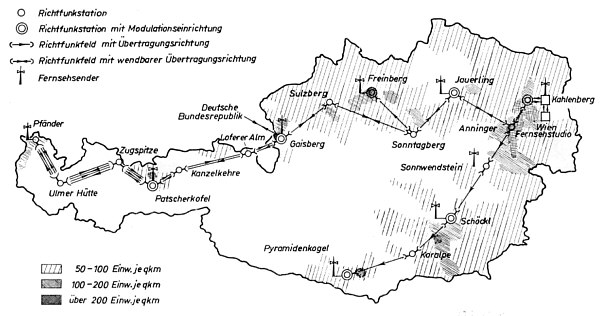

Richtfunkverbindungen zur Bildübertragung des Fernsehprogramms 1959.

Mit dem Aufbau der definitiven Richtfunkanlagen begann man erst Ende 1957. Die Richtfunkstrecke Gaisberg-Patscherkofel konnte am 5. Mai 1958 in Betrieb genommen werden. Die Strecke Patscherkofel-Pfänder folgte am 6. Juni 1959. Noch Ende 1957 erfolgte die Verlängerung der Strecke vom Schöckl über die Koralpe zum Pyramidenkogel bei Klagenfurt auf provisorischer Basis.

Im Gegensatz zu anderen Ländern, wo für Richtfunkstationen meist große Stahlbetontürme errichtet wurden, bevorzugte man in Österreich Fachwerkkonstruktionen aus Stahlträgern. Dies erfolgte, da die meisten Anlagen auf hohen Bergen errichtet werden sollte, wodurch ein geringes Bauvolumen und -gewicht und damit verbunden eine kurze Errichtungszeit als zweckmäßig erschien.

Besonders anspruchsvoll gestaltete sich der Bau der Anlagen auf exponierten Berggipfeln wie der Zugspitze, wo sich die elektrischen Anlagen in einer unterirdischen Kaverne befinden, und der Valluga am Arlberg, wo ein doppeltes Umlenkspiegelsystem eingerichtet wurde, um die elektrischen Anlagen an einem leichter zugänglichen Ort unterbringen zu können. Dennoch sollten die Anlagen vollautomatisch und unbemannt betrieben werden können. Damit war die Strecke westlich von Salzburg das erste ausgedehnte Richtfunknetz Europas mit Fernüberwachung.

Am 19. Juni 1959 erfolgte schließlich die offizielle Eröffnung des österreichischen Richtfunknetzes in der zuletzt fertig gestellten Anlage am Pfänder bei Bregenz.

Anfang der 1980er-Jahre erfuhr der Richtfunkbetrieb in Österreich eine wesentliche Erweiterung durch das "Richtfunknetz Mitte".

Die Stationen 2008:

Wien-Arsenal

Heute ist der 155 m hohe Richtfunkturm im Arsenal Ausgangspunkt der

Richtfunkstrecken. Der Turm und die dazu gehörigen Betriebsgebäude

wurden am 8. September 1978 offiziell in Betrieb genommen. Ursprünglich

war der Ausgangspunkt ein Stahlgerüst mit Antennenbühnen am Gebäude des

Fernmeldebetriebsamtes Schillerplatz.

Kahlenberg bei Wien

Der heutige 165 m hohe Sendemast am Kahlenberg entstand erst 1974. Zuvor

trug ein 129 m hoher abgespannter Gittermast die Antennen, der am 10.

Oktober 1956 in Betrieb ging. Von 1953 bis 1956 erfüllt die

Stephaniewarte (Aussichtsturm) die Funktion des Trägers für Sende- und

Richtfunkantennen.

Die "Weststrecke":

Exelberg bei Wien

Entfernung zum Fernmeldeturm Arsenal 13 km.

Der 106 m hohe Richtfunkturm auf dem Exelberg im Westen von Wien

entstand 1978/79, um die Station Anninger bei Baden zu entlasten. Durch

eine Entflechtung der vor 1979 zwischen Wien und dem Anninger parallel

geführten West- und Südstrecke konnte die Betriebssicherheit erhöht

werden und stellte zusätzliche Frequenzen für den Richtfunkverkehr frei.

Jauerling bei Krems, NÖ

Entfernung zum Fernmeldeturm Exelberg 68 km.

Auf dem Jauerling entstand 1955 zunächst eine provisorische Anlage, die

Antennen auf 2 abgespannten Gittermasten trug. Die heute bestehende

insgesamt 111 m hohe Anlage entstand 1957/58 und besteht aus einer frei stehenden dreieckigen

Tischkonstruktion mit einer Plattform für die Richtfunkantennen, auf die

ein gelenkig gelagerter abgespannter Mast für die Rundfunk- und

TV-Antennen gesetzt ist. Die 2. untere Plattform wurde später ergänzt.

Sonntagberg bei Waidhofen/Ybbs, NÖ

Entfernung zum Jauerling 56 km.

Ursprünglich entstand am Sonntagberg nur eine einfache 15 m hohe

Dreibeinkonstruktion zur Aufnahme weniger Antennen. Später wurde eine

Etage darauf gesetzt und ein weiterer Fachwerkmast gebaut.

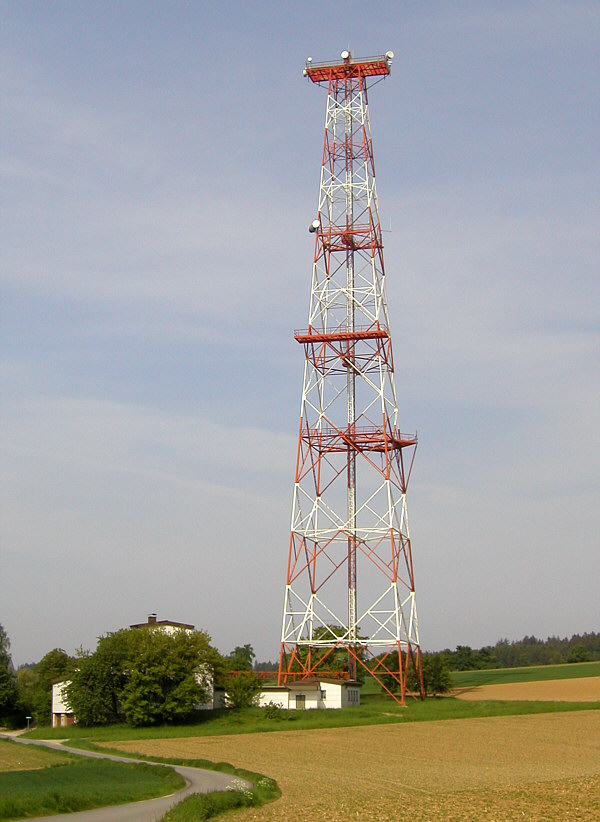

Fleckendorf bei Ansfelden, OÖ

Um Linz an das Richtfunknetz anzubinden, entstand zunächst in der

Koglerau in der Nähe des Pöstlingbergs nordwestlich von Linz eine provisorische Anlage mit 2 abgespannten Masten, wie sie

auch am Jauerling anfangs bestand. 1955 baute man dann bei Fleckendorf

bei Ansfelden südlich von Linz einen 110 m hohen freistehenden

Fachwerkturm, damals der höchste Richtfunkturm in Österreich. Neben

dieser Richtfunkstation bestand auch eine

Kurzwellensendestation für den interkontinentalen

Telephonieverkehr, wofür 2 Sender zu je 30 kW zur Verfügung standen.

Am 22. September 1978 wurde knapp einen Kilometer nordwestlich der Anlage in

Fleckendorf der 93 m hohe Fernmeldeturm Ansfelden eröffnet. Damit erfolgte

die Auflassung der Anlage in Fleckendorf. Nach der Nutzung durch

das Österreichische Bundesheer wurde 1997 die

Liegenschaft verkauft. Der Richtfunkmast wird heute von

Mobilfunkbetreibern genutzt.

Entfernung zum Sonntagberg 42,5 km.

Sulzberg bei Haag am Hausruck, OÖ

Entfernung zum Fernmeldeturm Ansfelden 51,5 km.

Insgesamt 49 m hohe Richtfunkanlage am Sulzberg am Hausruck.

Gaisberg bei Salzburg

Entfernung zum Sulzberg 53 km. Die erste moderne

Großsendeanlage mit einem 73 m hohen frei stehenden

Fachwerkmast ging am 22. August 1956 am Gaisberg in Betrieb.

Es handelte sich um eine Gemeinschaftsanlage von ORF und der "Österreichischen

Post- und Telegraphenverwaltung". Der untere breite Teil des Sendemastes

dient dem Richtfunkverkehr. 1956 wurde an der Südseite (im Bild links)

der Anlage eine zusätzliche Konstruktion mit 2 Antennenbühnen für

Richtfunkzwecke errichtet.

Salzburg-Stadt

Im Fernmeldebetriebsamt Salzburg besteht einer

Richtfunkknotenstelle und somit eine Verknüpfung der alten

"Weststrecke" mit dem "Richtfunknetz Mitte".

Entfernung zum Gaisberg 4 km.

Loferer Alm, Salzburg

Entfernung zum Gaisberg 42 km.

Der Richtfunkmast auf der Loferer Alm ist 60 m hoch.

Kanzelkehre bei Jenbach, Tirol

Entfernung zur Loferer Alm 68 km.

Das Richtfunkgerüst an der Kanzelkehre ist 35 m hoch.

Patscherkofel bei Innsbruck, Tirol

Entfernung zur Station Kanzelkehre 33,5 km.

Der Patscherkofel bildet bis heute den einzigen Doppelknoten im

Richtfunknetz, weil über die Station sowohl die alte "Weststrecke" als

auch das "Richtfunknetz Mitte" laufen.

Innsbruck, Tirol

Im vom Patscherkofelgipfel 6,5 km entfernten Fernmeldebetriebsamt

Innsbruck besteht eine Richtfunkknotenstelle für die die alte

"Weststrecke" und das "Richtfunknetz Mitte". Zum

Zeitpunkt der Aufnahme im Sommer 2010 waren die Richtfunkanlagen am Dach

des Gebäudes jedoch schon weitgehend abgebaut.

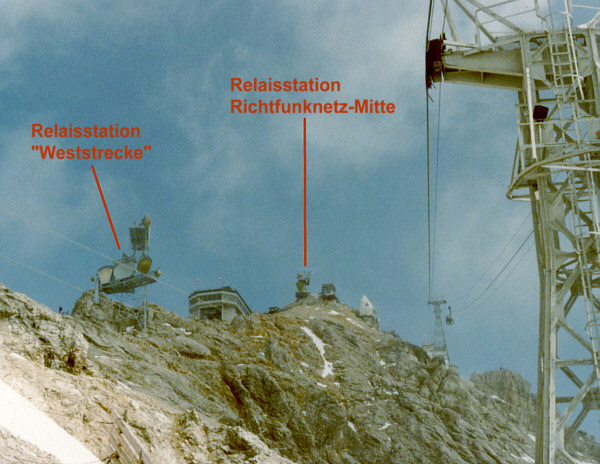

Zugspitze, Tirol

Entfernung zum Patscherkofel 43 km.

Eine Aufnahme vom Zugspitzgrat 1977. Die Staatsgrenze verläuft

wenige Meter östlich der beiden Richtfunkstationen. Für die alte

"Weststrecke" und das "Richtfunknetz Mitte" bestehen baulich getrennte

Relaisstationen, wobei die Station für das "Richtfunknetz Mitte" heute

jedoch nur mehr als Reserve dient, da wegen einer höheren

Betriebssicherheit als Ersatz eine räumlich weiter entfernte Station am Sießekopf bei Nassereith errichtet wurde.

Aktuelle Bilder von der Zugspitze.

Valluga/Ulmer Hütte am Arlberg, Tirol

Entfernung zum Zugspitzgrat 65 km. Die Überquerung des Arlbergs bedeutete auch

für den Richtfunk eine große technische Herausforderung. In den

1950er-Jahren trachtete man noch danach, mit möglichst wenigen

Relaisstationen auszukommen. Zwischen Zugspitze und Pfänder fand man

jedoch keinen Standort, der bei der notwendigen freien Sicht zu den

Endpunkten mit vertretbaren Mitteln mit der notwenigen Stromversorgung

hätte erschlossen werden können. Man entschloss sich daher, auf der Valluga, einem 2808 m hoher Gipfel oberhalb von St. Anton am Arlberg,

eine doppelte Umlenkspiegelanlage zu errichten, welche die Signale zur

526 m tiefer liegenden Relaisstation Ulmer Hütte leitete.

Mit den heutigen technischen Möglichkeiten wäre die Spiegelumlenkung

nicht mehr unbedingt nötig, da die viel kompaktere Sendetechnik in einer

Station am Gipfel Platz hätte. Längst führt auf den Valluga-Gipfel auch

eine Seilbahn und seit 2006 steht ein Niederschlagsradar zwischen den

beiden je 32 m² großen Umlenkspiegeln, die auf je 11 m hohen Gerüsten

angebracht sind..

Die Relaisstation Ulmer Hütte. Knapp 100 Höhenmeter tiefer und 2 km

südlich befindet sich die Relaisstation Galzig des

"Richtfunknetzes Mitte".

Pfänder bei Bregenz, Vorarlberg

Entfernung zur Valluga 51 km.

Die Anlage am Pfänder entstand als letzte des ersten Richtfunknetzes und

ging am 19. Juni 1959 offiziell in Betrieb. Den Endpunkt der

"Weststrecke" bildet das Fernmeldebetriebsamt in Feldkirch.

Die "Südstrecke":

Anninger bei Baden, NÖ

Entfernung zum Fernmeldeturm Arsenal 17,5 km. Der Richtfunkturm am Anninger im

Wienerwald ist 37 m hoch. Bis zur Fertigstellung des Fernmeldeturmes am Exelberg lief

auch die "Weststrecke" über den Anninger und weiter zum Jauerling, wofür

die Richtfunkantennen auf der obersten Plattform montiert waren.

Im angrenzenden Wald finden sich Fundamente

einer Mastabspannung; offenbar von jener provisorischen Richtfunkanlage,

die 1955 bis zur Fertigstellung des heutigen Turmes benutzt wurde.

Sonnwendstein am Semmering, NÖ

Entfernung zum Anninger 55,5 km. Links die

Radio- und TV-Sendeanlage der ORS, rechts die Richtfunkstation,

von der allerdings auch Privatradio senden.

Über die Anlage Sonnwendstein (Hornstrahler

oben links, der zur Anlage Rennfeld weist) führt auch die

Richtfunkanbindung der Erdefunkstelle Aflenz.

Schöckl bei Graz, Steiermark

Entfernung zum Sonnwendstein 56,5 km. Die

Großsendeanlage

auf dem Schöckl war ursprünglich zu der auf dem Gaisberg bei

Salzburg identisch. Die Inbetriebnahme erfolgte am 4.

Oktober 1956. Es handelte sich um eine Gemeinschaftsanlage von ORF und der "Österreichischen

Post- und Telegraphenverwaltung". Die Bühnen im unteren Teil des Sendemastes

dienen dem Richtfunkverkehr. Im Laufe der Zeit wurden diese Bühnen

jedoch umgebaut und erweitert. Zusätzlicher Platz für Richtfunkantennen

entstand auf einem gesonderten Gerüst mit 2 Plattformen.

Graz-Stadt

Im vom Schöcklgipfel 14,5 km entfernten Fernmeldebetriebsamt

Graz besteht eine Richtfunkknotenstelle.

In der direkten Sichtverbindung von Graz-Stadt zur Koralpe steht der

Buchkogel, sodass für Richtfunk keine guten Bedingungen bestehen. Die

Richtfunkstrecke von Graz Richtung Kärnten führt somit...

Mellachberg, Steiermark

(Andreas Brudnjak ©)

... zur Station Mellachberg, die 16 km südöstlich von Graz liegt.

(Andreas Brudnjak ©)

Die beiden Hornstrahler links zeigen zur Koralpe. Der Hornstrahler vorne

weist zur Station Pohorje bei Maribor in Slowenien.

Koralpe (Steinschneider), Kärnten

Entfernung zum Schöckl 59 km, nach

Mellachberg 45,8 km. Die Landesgrenze zur Steiermark

verläuft ca. 1,5 km östlich der Station (im Bild Richtung rechts), die

auch vom ORF als Sendeanlage für Radio und TV

benützt wird.

Klagenfurt, Kärnten

Entfernung zur Koralpe 53,5 km.

Das Ende der ursprünglichen "Südstrecke" im Fernmeldebetriebsamt in

Klagenfurt. Von Westen her endet hier auch die Alpenquerung des

"Richtfunknetzes Mitte".

Quellen:

Richtfunk in Österreich. Festschrift anlässlich der offiziellen

Inbetriebnahme des österreichischen Richtfunknetzes, Wien 1959

Auszüge aus diversen Fachzeitschriften, zur Verfügung gestellt von

Andreas Brudnjak, Graz